Bienvenidos a Desde El Exilio

Desde hace más de 15 años y con más de 5.000 artículos, esta es la revista escrita por mentes libres, para mentes libres..

Sobre la Libertad

Libertad no solo significa que el individuo tiene la oportunidad y la responsabilidad de elegir; también significa que debe enfrentar las consecuencias.

Un pueblo, un líder, un virus

Miguel A.VelardeMar 28, 2020

Gilipollas

José Luis MontesinosSep 2, 2019

El AVE llega a Granada

José Luis MontesinosJun 26, 2019

De la política y los políticos

Uno de los hábitos más peligrosos de los hombres políticos mediocres es prometer lo que saben que no pueden cumplir.

Los demócratas amaestrados

Luis I. GómezEne 26, 2021

Un pueblo, un líder, un virus

Miguel A.VelardeMar 28, 2020

Ciencia

El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y eres la persona más fácil de engañar.

Sobre la Economía

El arte de la Economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o medida política y no meramente sus consecuencias inmediatas.

Revista de prensa

José Luis MontesinosNov 14, 2018

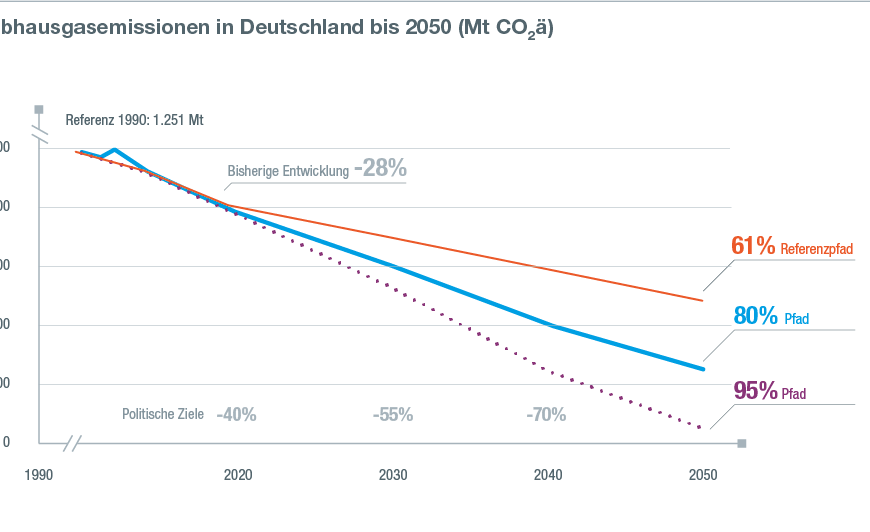

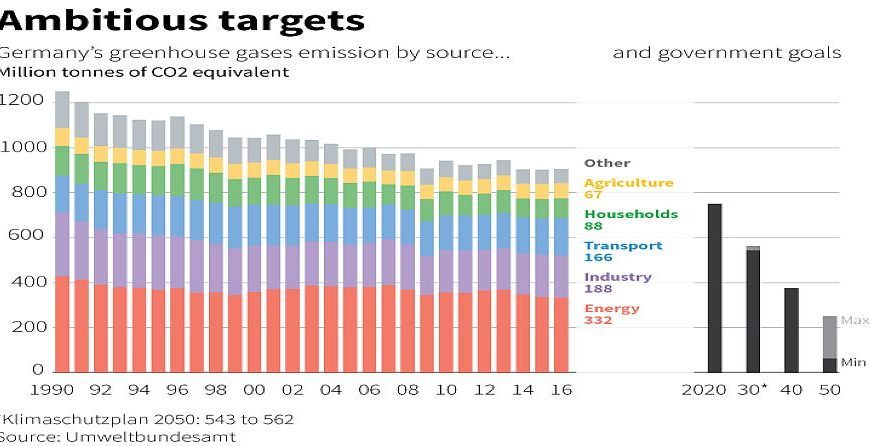

Política Energética

La disponibilidad de energía abundante y barata es la responsable de nuestra prosperidad y adaptación.»

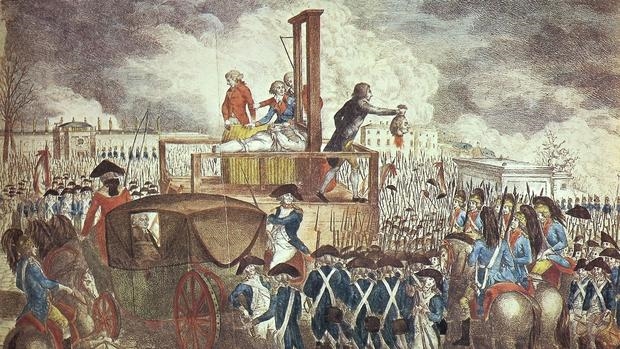

De la Justicia y las Leyes

La finalidad de la ley está en impedir el reinado de la injusticia»

¡No hay derecho! Hay Estado de Derecho

GermanicoFeb 22, 2019

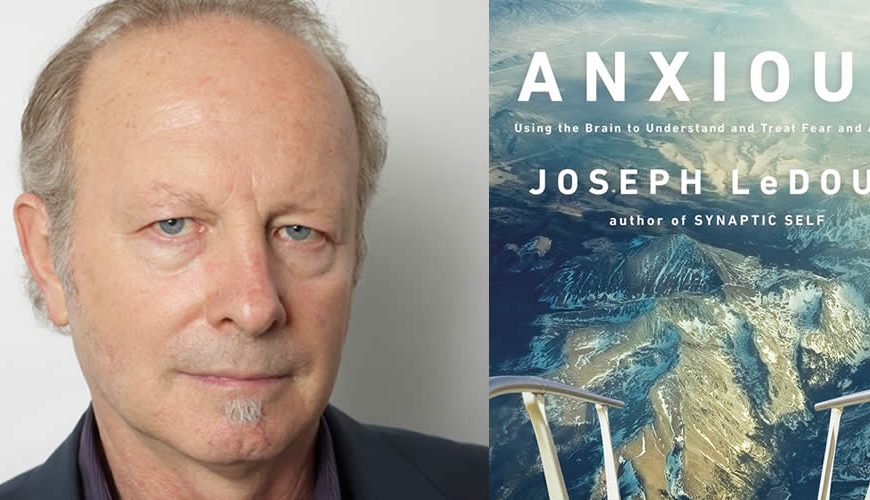

Entrevistas originales

Nunca he encontrado una persona tan ignorante de la que no pueda aprender algo.»

DEE - Televisión

Nuestra pequeña colección de vídeos

Manuel Millón no puede

Luis I. GómezMay 30, 2014